「まずは一日でも早く看護師になる道を優先すべき」という言葉に背中を押され、私立大学への進学を決断しました。その後、第一志望だった公立大学が選考方式を変更し、努力が反映されるポイント制に。軽い気持ちで出願した結果、予期せぬ合格通知が届きました。

Aさん<前編>「迷ったらStay、決めたらGo 」アメリカ看護留学への決意と挑戦

高校2年の冬、主治医との会話の中で初めて「ナースプラクティショナー(NP)」という存在を知りました。日本ではまだ制度が整っていない一方、アメリカでは医師と協働しながら大きな役割を果たしていることを知り、「これだ」と思いました。

SAさん ワーキングホリデーを終えてアメリカの看護師を目指します!

「アメリカ看護」の説明会や面談を通じて、他のエージェントでは聞けなかったような濃くて密度のある情報を丁寧に教えていただき、「とりあえず星さんについていけば間違いないはず!」と感じるようになりました。

Megumiさん (8) 日米の看護師 それぞれのメリットとデメリット

米国ではキャリアの選択肢が豊富です。救急で経験を積んだ後にNPを目指して大学院に進む人、在宅医療に転じて家族との時間を大切にする人、オンラインの在宅ワークで稼ぐ人。「看護師はこうあるべき」という固定観念が少なく、自分の価値観に合わせて働き方を描ける自由さがあります。

Yさん (6) アメリカでの看護師就職活動と現場での学び 語学の壁を越えて

実際の就職面接では、アメリカ国内での臨床経験の有無が中心に問われました。「アメリカでの臨床経験はありますか?」「現地の医療現場で働いたことは?」といった質問が続き、日本での経験をどう結びつけて伝えるかに苦戦しました。

HTさん アメリカで看護師を目指して:私の挑戦とこれから

アメリカで働くことに対しては、「自分の看護観が一度壊されること」を期待しています。決してネガティブな意味ではなく、異なる文化や価値観に触れることで視野が広がり、人としても看護師としても成長できると信じているからです。 また、異なる視点から日本の看護の良さを再認識できるのではないかという期待もあります。

Chiakiさん (6) 現場で実感する日米の働き方の違い

OPT期間中の経験を通じて、私は「働き方」という面でアメリカが自分に合っていると実感しています。役割が明確で自律性を尊重する環境は、看護師としての成長の幅を広げてくれます。

Nさん(7)看護学士取得からわずか2か月で大前進!雇用スポンサー契約決定

卒業からわずか2ヶ月の間に、OPT申請、エンドースメント取得、スポンサー契約までを完了できたのは、星さんたちのサポートがあったからこそです。「自分でやればできる」と安易に考えて行動してしまうと、取り返しのつかない失敗につながることもありますので、どんなに小さな不安でも、必ず相談してから行動するようにしています。

RSさん (3) 看護師ライセンスを取得するまで — NCLEX合格、卒業後の手続き

NCLEX、OPTやVisaScreen、エンドースメントに至るまで、一連のプロセスは、情報量も多く手続きも複雑ですが、一つひとつ丁寧に進めることで確実に前進できます。

MMさん「夢を夢で終わらせない」カリフォルニアでキャリアチェンジを目指す

星さんから「実現できるよ!」という言葉を直接いただいたことで自信と覚悟が生まれ、「私は本当に、カリフォルニアで看護師になる」と心から確信できました。

YKさん(2)医療英会話を受講して

医療スタッフの方が講師なので、医療に即したレッスンを受けられています。先生は毎回私のできていない発音を指摘してくれます。適切な発音ができていないことで、伝わらないことがあり、発音の大切さを痛感しながら受講しています。

Yさん (6) 「アメリカ看護」を通してOPTインタビューに漕ぎつけました!

OPT申請、エンドースメントの手続き、OPTインタビュー決定までのスムーズな流れに驚きました。「アメリカ看護」のサポートを受けてOPT申請開始時期までに必要書類を事前に準備できていたことは大きいと思います。

KMさん (2) 医療英会話オンラインクラスをフル活用

講師は私の発音の癖を把握し、レッスンの内容をアレンジして下さいます。生徒がどうなりたいのか、現状がどの程度かを知ったうえで、さらにどこまで予習しているのかも考慮してレッスンを進めてくれていると思います。

K. S. さん 書類申請サポートでスムーズにNCLEX受験資格を取得!

家族は「看護学校に入学するだけでも3年待ちだよ?本当に手続きうまくいくの?」と心配していましたが、「アメリカ看護」へ書類申請サポートを依頼すると、10ヶ月でスムーズに手続きが進みNCLEX受験資格(ATT番号)がもらえました!心からお願いしてよかったと思います。

Yさん (6) 急性期病院で実習

カリフォルニアでは看護師と患者の比率が4:1なので、日本と比べて看護師が余裕を持ってケアができています。また、役割が細分化されているので、RNは状態観察と薬剤管理に徹します。漏れなく情報収集できるか不安になりましたが、効果的な情報収集の方法をこの実習を通して習得したいと思います。

YKさん(1)NCLEX書類作成サポートを依頼して

NCLEX申請の時間や労力を考え書類申請代行をお願いしました。書類不備もなく、スムーズに受験資格も得ることができました。申請代行をお願いしたおかげで、正直私は全く大変ではありませんでした。(笑)

Nさん(6)最終タームを迎えて

最終タームでは病院実習があります。現場の空気は日本と同じく緊迫していますが、スタッフの方々は陽気な方が多く、とても楽しく仕事をしているなという印象でした。また、日本の看護師のようにバタバタ走り回るような感じもありません。

Megumiさん (7) 医療英会話オンラインレッスンを受講して

「アメリカ看護」の英会話レッスンの講師はアメリカの現役の医師であり、医療現場がどのような場所なのか質問もできます。私が欲しい情報を事前に準備し、レッスン中に私にとっての「活きた」情報へと導いてくれます。

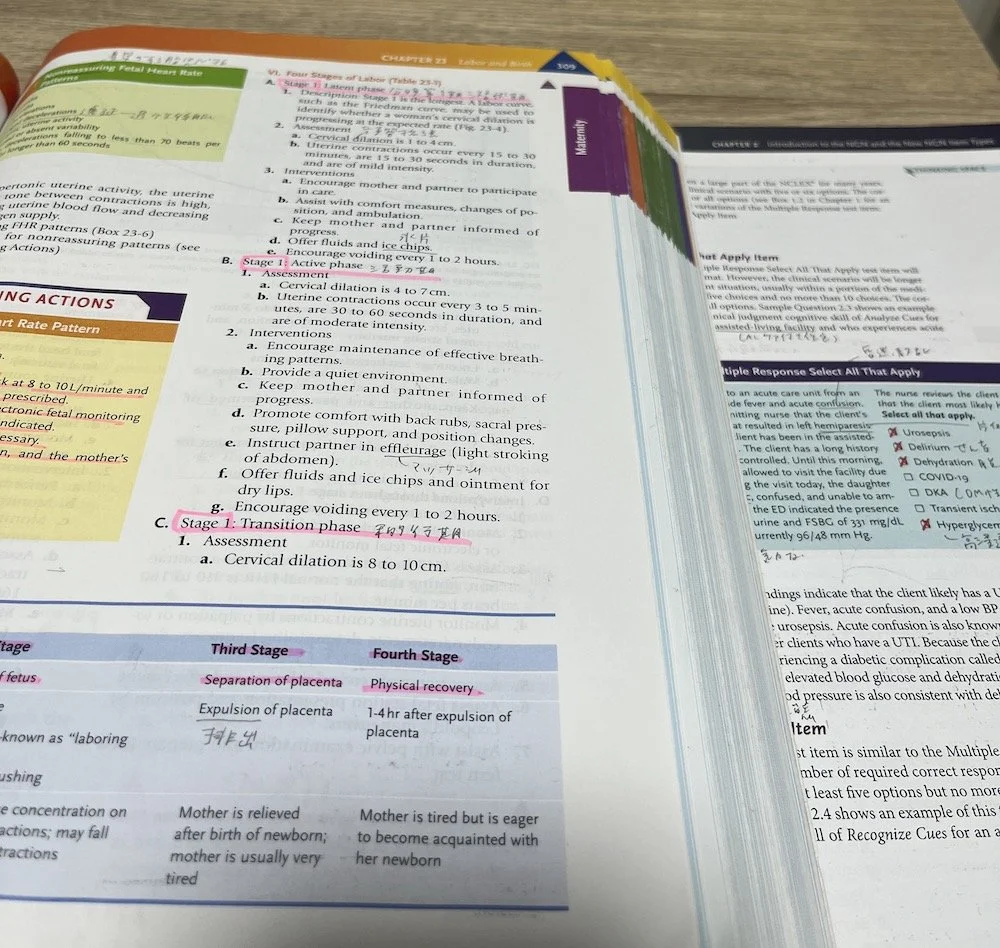

RSさん (2) アメリカ看護学校の実習 集中治療と産婦人科のローテーション

集中治療室、産科、救急棟を訪れ、濃い体験をしています。自分が取り組んでいるNCLEX試験対策についてもふれました。

M. H.さん (4) NCLEX合格までの道のり - 私の勉強法 -

試験当日も分からない医療用語や薬剤名が出てきましたが、推測する力と、それまでに積み上げた知識と経験によって動揺せずに問題を解くことができました。